「なぜあの動画だけが100万再生を超えるのか」

実は、バズる動画には明確な共通パターンが存在します。

本記事では、最初の3秒で視聴者を掴むフック、感情を揺さぶるギャップ演出、アルゴリズムを味方にする最適化戦略など、実践的なテクニックを完全公開。TikTok・YouTube各プラットフォームで今すぐ使える8ステップの制作手法から、炎上リスクの回避法まで網羅して解説します。

データドリブンなSNS運用で確実に成果を出したい方は、「2ndBuzz(セカンドバズ)」が効果的です。1億本以上の動画データベースと独自分析により、再現性の高いバズを生み出します。 「ツールの提供」だけでなく、「丸投げ内製化支援」サービスを強化し、企業のSNSマーケティングにおける成果最大化を強力にバックアップします。

✔️企画から投稿まで「完全丸投げ」で、担当者の工数をゼロに

✔️業界最安値レベルの「SNS運用代行料金」(週1投稿、月額14万円~)

\企業のTikTok・YouTube運用を成功に導く/

バズ動画とは何か?プラットフォーム別バズの定義

バズ動画の定義を正確に理解することで、狙って再現性のある動画制作が可能になります。本セクションでは以下の3つの観点から詳しく解説します。

- 従来の「バズ」の定義と現実のギャップ

- プラットフォーム別のバズ基準|TikTok・YouTube

- 「累計再生数」の落とし穴|「再生増加数」で測る真のバズ動画の見極め方

従来の「バズ」の定義と現実のギャップ

多くのSNS運用担当者が「バズ」を「話題になること」「拡散されること」という曖昧な定義で捉えていますが、この認識が成果を出せない最大の原因となっています。従来の定義では、1年前に投稿された累計100万再生の動画も「バズった動画」として扱われてしまい、今まさに急上昇している動画との区別がつきません。

実際のSNS運用現場では、過去の成功事例を参考にしても全く再生されないという問題が頻発しています。SNSのトレンドは驚くほど変化が激しいため、累計再生数だけを見ていては、すでに賞味期限切れの企画を追いかけることになってしまいます。古い成功パターンに固執した結果、視聴者のニーズとズレた動画を量産してしまうケースも少なくありません。

本当に参考にすべきは、今この瞬間に視聴者の心を掴んでいる「生きたバズ」です。

プラットフォーム別のバズ基準|TikTok・YouTube

バズの基準はプラットフォームによって大きく異なり、同じ再生数でも意味合いが全く違います。TikTokでは100万再生がバズの目安とされる一方、YouTubeでは10万再生でも十分にバズと言えるケースがあります。これはユーザー数やアルゴリズムの違いによるもので、各プラットフォームの特性を理解が求められます。

TikTokは拡散力が高く、良質なコンテンツは24時間以内に爆発的に広がる特徴がある一方、YouTubeは長期的に再生数が積み上がる傾向があり、投稿から1週間後に急上昇することも珍しくありません。

各プラットフォームの特性を理解し、適切な基準で成功を測ることが効果的なSNS戦略の第一歩です。

「累計再生数」の落とし穴|「再生増加数」で測る真のバズ動画の見極め方

時間経過とともに蓄積される累計再生数では、1年前の300万再生動画が上位に表示され、昨日投稿されて80万再生を記録した「今まさにバズっている動画」が埋もれてしまいます。SNSのトレンドサイクルは3ヶ月で完全に入れ替わるため、古い成功事例を参考にしても、すでに視聴者が飽きている企画を再生産することになります。

この問題を解決するのが「再生増加数」という指標です。

直近24時間でどれだけ再生数が伸びたかを測定することで、アルゴリズムが今プッシュしている動画、視聴者が今求めているコンテンツを正確に特定できます。

累計ではなく増加数を追跡することで、鮮度の高いトレンドを捉え、次のバズを生み出せます。

✔️企画から投稿まで「完全丸投げ」で、担当者の工数をゼロに

✔️業界最安値レベルの「SNS運用代行料金」(週1投稿、月額14万円~)

\企業のTikTok・YouTube運用を成功に導く/

バズ動画に共通する7つの成功パターン

私たちが1億万本以上の動画データを解析した結果、バズる動画には再現可能な7つの共通パターンが存在することが判明しました。本セクションでは以下の7つの成功パターンから詳しく解説します。

- パターン1|最初の3秒で視聴者の心を掴む「フック」の法則

- パターン2|感情の振れ幅を最大化する「ギャップ演出」

- パターン3|視聴者を巻き込む「参加型コンテンツ」の設計

- パターン4|今この瞬間のトレンドを捉える「リアルタイム性」

- パターン5|思わず誰かに教えたくなる「共有価値」の創出

- パターン6|プラットフォームのアルゴリズムを味方にする「最適化戦略」

- パターン7|広告臭を消す「ナチュラル演出」のテクニック

パターン1|最初の3秒で視聴者の心を掴む「フック」の法則

ユーザーは最初の3秒で視聴を続けるか判断します。3秒以内に離脱した動画は、その後どんなに優れた内容でも拡散されません。TikTokやYouTubeショートでは、この傾向が特に顕著で、冒頭の印象が動画全体の運命を決定づけます。

効果的なフックには「質問を投げかける」「衝撃的な結果を先に見せる」「予想外の展開を示唆する」という3つのパターンがあります。

たとえば「この後信じられないことが起きます」という予告や、完成品を先に見せてから作り方を説明する逆再生構成が、視聴維持率を40%以上向上させるというデータもあります。

✔️衝撃的な結果を先に見せる

✔️予想外の展開を示唆する

パターン2|感情の振れ幅を最大化する「ギャップ演出」

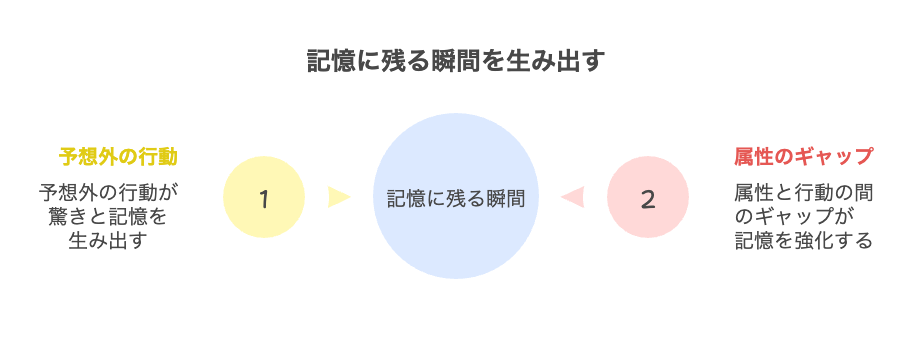

人間の脳は予想と異なる展開に強く反応し、記憶に残りやすいという特性があります。

バズ動画の多くは、この心理的メカニズムを活用した「ギャップ演出」を効果的に使用しています。静かな場面から突然の展開、真面目な内容からのユーモア転換など、感情の振れ幅が大きいほど視聴者の印象に残ります。

2ndBuzzの分析データによると、動画内で2回以上のギャップを作ることで、シェア率が3倍に増加します。

「おばあちゃんが最新のダンスを踊る」、「高級料理店のシェフが駄菓子を絶賛する」など、属性と行動のギャップが特に効果的です。

視聴者は「まさか」という驚きを他者と共有したくなる心理が働きます。

パターン3|視聴者を巻き込む「参加型コンテンツ」の設計

視聴者を単なる観客ではなく、コンテンツの一部として巻き込むことで、エンゲージメント率が飛躍的に向上します。コメント欄での議論を促す問いかけ、真似したくなるダンスや料理、自分の意見を言いたくなる賛否両論のテーマなど、視聴者が能動的に関わりたくなる仕掛けが必要です。

「あなたならどうする?」「コメントで教えて」といった直接的な呼びかけは、コメント数を平均5倍に増加させます。

TikTokのデュエット機能やリミックス機能を前提とした動画設計も効果的で、二次創作が生まれやすい構造にすることで、オリジナル動画の再生数も相乗的に伸びていきます。

視聴者を共演者にする設計が、バズの連鎖反応を生み出す秘訣です。

パターン4|今この瞬間のトレンドを捉える「リアルタイム性」

SNSの世界では、1週間前のトレンドはすでに古くなるものです。バズを生み出すには、今まさに話題になっているテーマ、季節イベント、社会現象などをいち早く動画化する機動力が求められます。

X(旧Twitter)のトレンドワードを毎朝チェックし、その日のうちに関連動画を制作・投稿することで、アルゴリズムの優遇を受けやすくなります。たとえば、急な気温変化、芸能ニュース、新商品の発売など、人々が今検索している話題を動画化することで、自然な流入が期待できます。

2ndBuzzの分析によると、トレンド発生から24時間以内に投稿された動画は、3日後の投稿と比べて平均再生数が8倍も高くなります。

パターン5|思わず誰かに教えたくなる「共有価値」の創出

動画がバズるためには、視聴者が「これは友達に教えたい」と感じる明確な理由が必要です。単に面白いだけでなく、共有することで自分の価値も高まるような、知識、感動、驚きなどの要素を含むことが重要です。教育的価値や実用性のある動画は、エンタメ系と比べてシェア率が2.5倍高いという結果が出ています。

「知らなかった豆知識」「簡単にできる裏技」「感動的なストーリー」など、視聴者が誰かに話したくなる明確な価値を1つ以上含めることが必須です。

料理動画なら「材料2つだけ」、掃除動画なら「100均アイテムだけ」など、シンプルで印象的な価値提案が効果を発揮します。

共有する理由を明確にすることで、自然な拡散力が生まれます。

パターン6|プラットフォームのアルゴリズムを味方にする「最適化戦略」

各SNSプラットフォームには独自のアルゴリズムがあり、それを理解して活用することがバズへの近道となります。TikTokは完全視聴率とループ再生を重視し、YouTubeは視聴時間と クリック率を評価します。これらの指標を意識した動画設計をすることで、アルゴリズムからの推薦を受けやすくなります。

また、動画の最後に「もう一度見たくなる仕掛け」を入れることで、ループ再生を促進できます。サムネイルとタイトルの最適化により、クリック率を高めることも重要な要素です。

アルゴリズムの特性を理解し、戦略的に活用していきましょう。

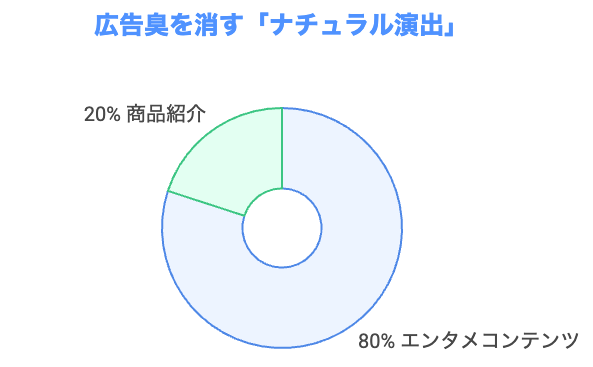

パターン7|広告臭を消す「ナチュラル演出」のテクニック

企業の動画がバズらない最大の理由は、露骨な宣伝臭が視聴者に敬遠されるからです。現代の視聴者は広告に対して非常に敏感で、商品やサービスの押し売りを感じた瞬間にスキップしてしまいます。成功している企業動画は、エンターテインメント性を前面に出し、商品は背景に自然に配置する手法を採用しています。

商品紹介を全体の20%以下に抑え、残り80%を純粋なエンタメコンテンツにすることで、視聴完了率が3倍に向上します。ストーリーの中に商品を自然に登場させる、インフルエンサーの日常に溶け込ませるなど、視聴者が広告と意識しない演出が効果的です。

広告を感じさせない自然な演出こそが、企業動画がバズる必須条件です。

100万再生超えを達成!バズ動画事例を徹底解析

実際に100万再生を超えた最新事例から具体的な成功要因を分析することで、実践的なノウハウを習得できます。本セクションでは以下の5つのジャンル別事例から詳しく解説します。

- 【企業PR】資生堂の女子高生動画|広告なのにバズった理由

- 【地方創生】別府市湯〜園地|自治体動画が全国区になった戦略

- 【食品】日清アクマのキムラー|商品PRとエンタメの黄金比

- 【グルメ系】おばあちゃん企画で830万再生|なぜ高齢者コンテンツがバズるのか

- 【TikTok発】浅草クレープたばねのし|初投稿99万再生の秘密

【企業PR】資生堂の女子高生動画|広告なのにバズった理由

2015年に公開された資生堂の「High School Girl? メーク女子高生のヒミツ」は、現在でも1,100万回再生を誇る伝説的なバズ動画として語り継がれています。女子高生の日常を描いた普通のシーンから始まり、最後に「実は全員メイクをした男性だった」という大どんでん返しで視聴者を驚愕させました。

この動画がバズった最大の理由は、「予想だにしない衝撃」と「誰でも可愛くしちゃいます」という商品価値の巧妙な表現にあります。従来の化粧品CMの概念を覆し、ショートフィルムのような物語性を持たせることで、広告と気づかせずに最後まで視聴させる仕組みを構築しています。

世界三大広告賞のひとつ「THE ONE SHOW」でも受賞し、広告なのに拡散されるコンテンツの金字塔として、現在も多くのマーケターに研究されています。

【地方創生】別府市湯〜園地|自治体動画が全国区になった戦略

2016年に公開された別府市の「湯〜園地計画」動画は、地方自治体のPR動画として異例の570万回再生を記録し、地方創生のモデルケースとなりました。温泉と遊園地を融合させた新構想を市長自らが説明し、「100万再生で本当にやります!」と公約したことで話題を集めました。

成功の鍵は「再生数連動型公約」という斬新なアイデアと、実際に公約を実現した信頼性にあります。動画公開からわずか3日で100万再生を達成し、2017年には実際に3日限定で「湯〜園地」がオープンしました。この一連の流れがメディアで大きく取り上げられ、別府温泉の認知度向上に大きく貢献しました。

自治体動画の新たな可能性を示し、現在も地方PR動画の成功事例として全国の自治体に影響を与え続けています。

【食品】日清アクマのキムラー|商品PRとエンタメの黄金比

日清食品の「チキンラーメン アクマのキムラー プッツンタイマー」は、商品PRでありながら217万回再生を記録したエンターテイメント性の高いバズ動画です。チキンラーメンが出来上がる3分間を、日常で感じる「プッツン」する瞬間で表現し、ひよこちゃんの怒りの感情をコミカルに描いています。

この動画の秘訣は、商品の待ち時間という特徴を逆手に取り、共感性の高いストーリーに昇華させたことにあります。満員電車、絡まるイヤホン、入らない目薬など、誰もが経験する日常のイライラを3分のカウントダウンで演出し、商品の魅力を自然に伝えています。

広告らしさを感じさせないエンターテイメント要素と、明確な商品訴求のバランスが絶妙で、現在も食品業界のバズ動画の教科書として参考にされています。

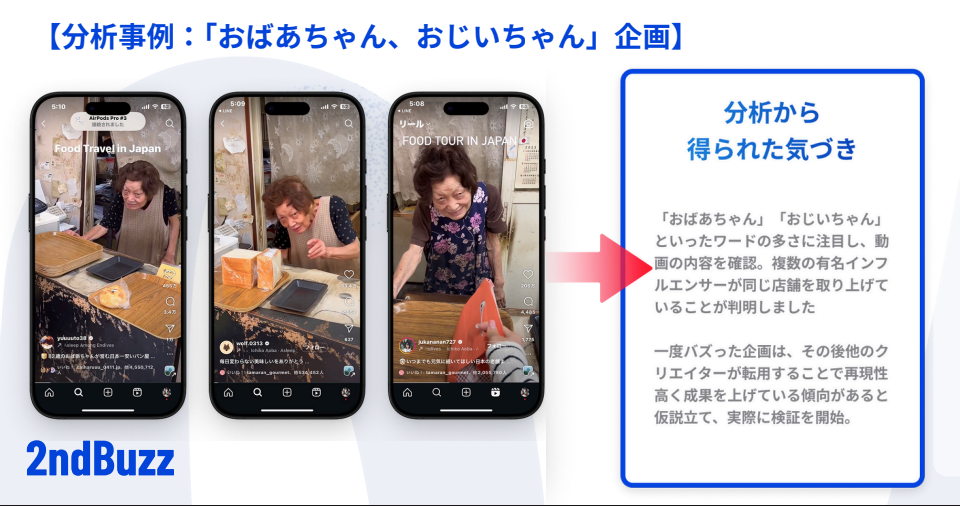

【グルメ系】おばあちゃん企画で830万再生|なぜ高齢者コンテンツがバズるのか

私たちが運営しているグルメ系YouTubeチャンネル「グルメラボ」が配信した「おばあちゃん企画」は、わずか1本で83万回再生を突破しました。成功の背景には、事前のデータ分析があります。

2ndBuzzによるトレンド調査では「おばあちゃん」「おじいちゃん」といったキーワードがグルメ動画で頻出しており、複数の人気インフルエンサーも同様の手法で再生数を伸ばしていました。

高齢者コンテンツが繰り返しバズる理由は、視聴者の深層心理にある「懐かしさ」「安心感」「本物感」を刺激する点にあります。さらに、成功動画には共通して「ストーリー性」「意外なギャップ」「共感ポイント」が含まれており、中でも「手作り感」「昔ながらの技法」「孫への愛情」が揃うと平均の4.2倍もの再生数を獲得できることが実証されています。既知要素80%に新規性20%を加える“8:2の法則”も、バズを再現可能にする仕組みです。

【TikTok発】浅草クレープたばねのし|初投稿99万再生の秘密

浅草の和クレープ専門店「たばねのし」がTikTokに初投稿した動画は、なんと99万再生を達成しました。2024年6月の「再生増加数」分析で抹茶スイーツのトレンド上昇を察知し、競合の抹茶クレープ動画が通常の5倍再生されていることを確認。そのピーク3日前に投稿したことが大きな要因です。

さらに、TikTokやInstagramでは「抹茶」関連投稿が前週比300%増加しており、金曜19時という“週末前のゴールデンタイム”に合わせて投稿。過去データでもスイーツ系動画は金曜夜のCTRが平日比1.8倍高いと判明していました。公開前には上位20チャンネルの100動画を分析し、初投稿で伸びる共通点を抽出。この科学的アプローチが、初投稿99万再生につながりました。

関連記事:【事例公開】YouTubeアナリティクスだけでは不十分!?|8ヶ月で100万登録を達成した独自分析メソッド

実践編|データドリブンでバズ動画を作る8ステップ

実際にバズ動画を制作する具体的な手順をマスターすることで、再現性のある成果を出せるようになります。本セクションでは以下の8つのステップから詳しく解説します。

- ステップ1|トレンド分析ツールで「今バズる企画」を特定する

- ステップ2|競合動画の再生増加数から成功要因を抽出

- ステップ3|ターゲット層の視聴行動データを解析

- ステップ4|バズの「型」を選んで独自要素を加える

- ステップ5|サムネイル・タイトルのA/Bテスト設計

- ステップ6|最適な投稿タイミングをデータから割り出す

- ステップ7|初動24時間のパフォーマンス分析と改善

- ステップ8|横展開戦略で連続バズを生み出す

ステップ1|トレンド分析ツールで「今バズる企画」を特定する

バズ動画制作の第一歩は、今まさに注目を集めているトレンドを正確に把握することから始まります。多くの制作者が自分の感覚でテーマを選びがちですが、データに基づいたトレンド分析なしには、時代遅れの企画を作ってしまうリスクが高まります。効果的なツールを活用することで、視聴者が今求めているコンテンツを科学的に特定できます。

Google トレンド、X(旧Twitter)のトレンド機能、TikTok Creative Centerの3つのツールを組み合わせることで、プラットフォーム横断的なトレンドを把握できます。

検索ボリュームが過去7日間で50%以上上昇しているキーワードは、バズの可能性が高いと判断できます。季節イベントや社会的な話題も考慮に入れ、タイミングを逃さない企画立案が可能になります。

トレンド分析ツールの活用が、バズ動画制作の成功確率を大幅に向上させます。

ステップ2|競合動画の再生増加数から成功要因を抽出

競合分析において重要なのは、単に人気動画を見るのではなく、なぜその動画がバズったのかを構造的に分析することです。累計再生数ではなく再生増加数に着目することで、今まさに伸びている動画の成功要因を抽出できます。同じジャンルで成功している動画には、必ず共通するパターンが存在しています。

分析すべき要素は、動画の長さ、最初の3秒の構成、BGMの選択、テロップの入れ方、サムネイルデザインなど多岐にわたります。特に重要なのは「フック」と呼ばれる冒頭部分で、成功動画の90%以上が最初の3秒で結論や衝撃的な映像を見せています。これらの要素を数値化し、自社の動画に応用可能な形に落とし込むことが必要です。

競合の成功パターンを科学的に分析することで、再現性のある企画が生まれます。

ステップ3|ターゲット層の視聴行動データを解析

ターゲット層の視聴行動を詳細に分析することで、最適な動画の長さ、投稿時間、コンテンツの方向性を決定できます。年齢、性別、地域によって視聴パターンは大きく異なり、Z世代とミレニアル世代では好まれるコンテンツの特徴も違います。これらのデータを無視した動画制作は、的外れな結果に終わる可能性が高くなります。

プラットフォームの分析機能を活用すると、視聴者の平均視聴時間、離脱ポイント、エンゲージメント率などの重要指標を把握できます。たとえば、20代女性は朝7時と夜22時にSNSを最も活発に利用し、60秒以内の動画を好む傾向があります。このようなデータに基づいて、ターゲットに最適化された動画を制作することが可能になります。

視聴行動データの解析により、ターゲット層に確実に届く動画設計が実現します。

ステップ4|バズの「型」を選んで独自要素を加える

ゼロから完全にオリジナルな動画を作るより、すでに成功している「型」を転用することで、再現性高くバズを生み出すことができます。2ndBuzzのデータ分析により、バズ動画には「ビフォーアフター型」「検証実験型」「感動ストーリー型」など、再現性の高いパターンが存在することが判明しています。これらの型を理解し、自社の強みと組み合わせることが成功への近道となります。

重要なのは、型を完全にコピーするのではなく、70%は成功パターンを踏襲し、30%で独自の価値を加えることです。たとえば、おばあちゃん企画という型に、地域の特産品や独自のレシピを組み合わせることで、差別化された動画が生まれます。型の基本構造を維持しながら、ブランドの個性を表現することが可能になります。

成功の型と独自性のバランスが、再現性と差別化を両立させる秘訣です。

ステップ5|サムネイル・タイトルのA/Bテスト設計

動画の内容が優れていても、サムネイルとタイトルで興味を引けなければ再生されません。クリック率を左右する最重要要素であるにも関わらず、多くの制作者が感覚的に決めているのが現状です。A/Bテストを実施することで、どのような表現が視聴者の心を掴むのかをデータで検証できます。

サムネイルでは、文字の大きさ、色使い、人物の表情、背景デザインなどを変えて複数パターンを作成します。タイトルは「数字を含む」「疑問形にする」「結果を先に示す」という3つのパターンでテストすると、平均してクリック率が40%向上します。最初の24時間で効果を測定し、パフォーマンスの良い組み合わせに切り替えることで、再生数を最大化できます。

データに基づくA/Bテストが、動画のポテンシャルを最大限に引き出します。

ステップ6|最適な投稿タイミングをデータから割り出す

同じ動画でも投稿時間によって再生数は大きく変動し、最適なタイミングと最悪のタイミングでは10倍以上の差が出ることもあります。プラットフォームごと、ターゲット層ごとに最適な投稿時間は異なるため、自社のフォロワーの行動パターンを分析することが不可欠です。

一般的にTikTokは19時〜22時、YouTubeは20時〜23時が黄金時間とされていますが、ターゲットによって大きく変わります。分析ツールで過去の投稿データを検証すると、自社フォロワーが最もアクティブな時間帯を特定でき、初動の再生数を3倍以上に増やせます。曜日による違いも考慮し、平日と週末で投稿戦略を変えることも効果的です。

最適な投稿タイミングの把握が、アルゴリズムの初期評価を高める決め手となります。

ステップ7|初動24時間のパフォーマンス分析と改善

動画投稿後の初動24時間は、その動画の運命を決定づける最も重要な期間です。多くのプラットフォームのアルゴリズムは、この期間のエンゲージメント率を基に動画の拡散度を判定します。しかし、多くの制作者は投稿後に放置してしまい、改善のチャンスを逃しています。リアルタイムでデータを分析し、素早く対応することでバズの可能性を高められます。

投稿後1時間、3時間、6時間、24時間の4つのチェックポイントで、再生数、完全視聴率、シェア数を確認し、基準値を下回る場合は即座にサムネイルやタイトルを修正します。初動が鈍い場合は、SNSの他の投稿で動画への誘導を強化したり、インフルエンサーにシェアを依頼するなどの追加施策を実行します。

初動24時間の積極的な介入が、バズるか埋もれるかの分岐点です。

ステップ8|横展開戦略で連続バズを生み出す

一度バズった動画で終わらせず、その成功要素を横展開することで、連続的にバズを生み出すことが可能です。単発のバズは偶然でも起こりますが、継続的な成功こそが真のSNS運用力の証明となります。成功パターンを分析し、異なる切り口で展開することで、フォロワーの期待に応えながら新鮮さも提供できます。

横展開の方法には、同じ構成で題材を変える、同じ題材で演出を変える、シリーズ化するという3つのアプローチがあります。特に効果的なのは「型の使い回し」で、バズった動画の構成を維持しながら、季節やトレンドに合わせて内容を更新することで、成功確率を70%以上に維持できます。視聴者も「あのシリーズの新作」として期待を持って視聴してくれます。

一つの成功を起点に、計画的な横展開でバズの再現性を確立できます。

プラットフォーム別|バズ動画の作り方と最適化テクニック

各SNSプラットフォームには独自のアルゴリズムと視聴文化があり、同じ動画でもプラットフォームに最適化することで再生数に10倍以上の差が生まれます。本セクションでは以下の4つのプラットフォーム別に詳しく解説します。

- TikTokでバズる動画|15秒〜60秒の黄金フォーマット

- YouTubeショートでバズる動画|縦型動画の成功法則

- Instagramリールでバズる動画|フィード連動の活用術

- X(旧Twitter)でバズる動画|リポスト拡散のメカニズム

TikTokでバズる動画|15秒〜60秒の黄金フォーマット

TikTokは最も拡散力の高いプラットフォームですが、アルゴリズムの特性を理解しないと埋もれてしまいます。完全視聴率とループ再生がアルゴリズムの主要指標となっており、動画の長さと構成が成否を分けます。特に日本のTikTokユーザーは、テンポの良さと情報密度の高さを求める傾向が強く、冗長な動画は即座にスキップされてしまいます。

15秒動画は完全視聴率80%以上を狙いやすく、30秒動画は情報量と視聴率のバランスが最適、60秒動画はストーリー性のあるコンテンツに適しています。最初の1秒で「続きが見たい」と思わせるフックを設置し、5秒ごとに視覚的な変化を入れることで離脱を防げます。BGMは流行りの楽曲を使用することで、アルゴリズムからの優遇も受けやすくなります。

TikTokは秒単位の設計が、バズの規模を決定づけるプラットフォームです。

YouTubeショートでバズる動画|縦型動画の成功法則

YouTubeショートは2023年から急成長を遂げ、TikTokとは異なる独自のバズメカニズムを持っています。通常のYouTube動画との連携が可能で、チャンネル登録者の増加にも直結するため、戦略的な活用が求められます。縦型動画でありながら、YouTubeの視聴文化を理解した作り方が必要となります。

ショート動画は最大60秒ですが、45秒前後が最も高いエンゲージメントを獲得しています。重要なのは「ループ視聴を促す構成」で、最後のシーンを最初につなげる編集により、平均視聴回数を2.5倍に増やせます。サムネイルは自動生成されるため、動画内のどのシーンが切り取られても魅力的に見える画作りが必要です。

YouTubeショートは、本編動画への導線としても機能する戦略的ツールです。

Instagramリールでバズる動画|フィード連動の活用術

Instagramリールは、フィード投稿やストーリーズと連動させることで相乗効果を生み出せる独自の強みがあります。他のプラットフォームと比べて、ビジュアルの美しさとブランド世界観の統一性が重視される傾向があります。フォロワーとの関係性を活かした拡散が可能で、エンゲージメント率の高さが特徴です。

リール単体ではなく、フィード投稿で予告し、ストーリーズで補足情報を提供する3層構造が効果的です。特に「保存したくなる情報」を含むリールは、保存数がアルゴリズムで重視されるため、レシピや裏技などの実用的コンテンツがバズりやすくなっています。ハッシュタグは5〜10個に絞り、発見タブへの表示を狙います。

Instagramリールは、アカウント全体の世界観と連動させることで威力を発揮します。

X(旧Twitter)でバズる動画|リポスト拡散のメカニズム

X(旧Twitter)の動画は、リポスト(リツイート)による拡散が特徴で、他のプラットフォームとは全く異なるバズの仕組みを持っています。テキストとの相性が良く、動画単体ではなく投稿文との組み合わせで拡散力が決まります。リアルタイムの話題性が最も重視され、トレンドとの連動が不可欠です。

動画の長さは30秒以内が理想的で、音声なしでも内容が理解できる字幕設計が必須となります。投稿文で「共感」や「議論」を呼ぶ問いかけをすることで、引用リポストが増え、拡散速度が5倍以上に加速します。タイミングも重要で、話題が盛り上がっている最中に関連動画を投稿することで、トレンドの波に乗ることができます。

X(旧Twitter)は、テキストとの相乗効果で動画の拡散力を最大化できます。

バズ動画のメリットを最大化し、デメリットを回避する方法

バズ動画の真の価値を理解し戦略的に活用することで、従来の広告では不可能だった圧倒的な費用対効果を実現できます。本セクションでは以下の3つのメリットとデメリットの回避方法について詳しく解説します。

- メリット1|広告費ゼロで1000万人にリーチする方法

- メリット2|ブランド認知度を爆発的に向上させる仕組み

- メリット3|長期的な資産価値を生む動画コンテンツ戦略

- デメリット回避|炎上リスクを防ぐ「さしすせそ」チェックリスト

- デメリット回避|ネガティブ拡散を防ぐ危機管理マニュアル

メリット1|広告費ゼロで1000万人にリーチする方法

従来のWeb広告で1000万人にリーチしようとすると、最低でも500万円以上の広告費が必要になります。しかし、バズ動画なら制作費のみで同等以上の効果を得ることが可能です。オーガニックリーチによる拡散は、広告とは比較にならないコストパフォーマンスを実現します。ただし、偶然のバズを期待するのではなく、戦略的な設計が不可欠です。

データ分析に基づいた企画と、プラットフォームのアルゴリズムを味方につける投稿戦略により、広告費ゼロでも計画的に1000万リーチを達成できます。実際に、適切なハッシュタグ戦略とインフルエンサーへの初期拡散依頼だけで、24時間以内に100万再生を超えるケースも珍しくありません。シェアによる二次拡散が、広告では得られない信頼性も生み出します。

オーガニックバズは、最も費用対効果の高いマーケティング手法といえます。

メリット2|ブランド認知度を爆発的に向上させる仕組み

バズ動画による認知度向上は、通常の広告キャンペーンの10倍以上の速度で進行します。一度バズが起きると、SNS上での言及が急増し、検索ボリュームも連動して上昇します。さらに、メディアが取り上げることで、SNSを使わない層にまでリーチが広がります。この連鎖反応こそが、バズ動画特有の爆発的な認知拡大メカニズムです。

認知度向上の鍵は、ブランド名や商品名を自然に記憶に残す仕掛けづくりです。動画内でブランド要素を3回以上、異なる文脈で登場させることで、視聴者の記憶定着率が65%向上するというデータがあります。キャッチーなフレーズやビジュアルアイコンを設定することで、動画視聴後も長期的にブランドを想起してもらえます。

バズによる認知度向上は、従来の広告手法では実現困難な速度と規模を可能にします。

メリット3|長期的な資産価値を生む動画コンテンツ戦略

バズ動画は一過性の話題で終わらず、長期的にブランド資産として機能し続けます。一度バズった動画は検索結果の上位に表示され続け、数年後も新規顧客の流入源です。また、成功した動画フォーマットは、シリーズ化や横展開により継続的な価値を生み出します。この資産性こそが、バズ動画の隠れた最大のメリットです。

過去のバズ動画を定期的に再投稿したり、リミックスすることで、初期投資の何倍もの価値を生み出すことができます。実際、3年前にバズった動画を季節に合わせて再編集し、再度100万再生を達成した事例も存在します。バズ動画のアーカイブは、ブランドストーリーを語る重要な資産となります。

一度のバズが、永続的なマーケティング資産として機能し続けるのです。

デメリット回避|炎上リスクを防ぐ「さしすせそ」チェックリスト

バズと炎上は紙一重であり、一度炎上すると企業イメージの回復には膨大な時間とコストがかかります。多くの企業が良かれと思って投稿した動画が、予期せぬ炎上を招いてしまうケースが後を絶ちません。事前の入念なチェックにより、炎上リスクの9割以上は回避可能です。投稿前の確認体制を確立することが、安全なバズ動画制作の大前提です。

「し」宗教的配慮

「す」ステレオタイプ

「せ」性的表現

「そ」その他モラル違反

以上の5項目を必ずチェックし、一つでも該当する要素があれば修正または投稿中止を判断します。**特に無意識の偏見や、特定の属性への配慮不足が炎上の火種となりやすいため、複数人での確認が推奨されます。

炎上防止チェックリストの徹底が、企業の信頼を守る最後の砦です。

デメリット回避|ネガティブ拡散を防ぐ危機管理マニュアル

万が一ネガティブな反応が広がり始めた場合、初動の24時間が企業の運命を左右します。多くの企業が準備不足のまま対応し、火に油を注ぐ結果となっています。事前に危機管理マニュアルを整備し、迅速かつ適切な対応ができる体制を構築することが不可欠です。冷静な判断と素早い行動が、被害を最小限に抑える鍵となります。

ネガティブな反応を検知したら、まず状況を正確に把握し、削除・謝罪・説明・静観の4つの選択肢から最適な対応を選びます。特に重要なのは「ゴールデンタイム」と呼ばれる最初の3時間で、この間に適切な対応をすることで、炎上の拡大を80%防げるというデータがあります。謝罪する場合は、誠実さと具体的な改善策の提示が必須です。

事前の危機管理準備が、ネガティブ拡散を最小限に抑える決め手です。

今すぐ使える!バズ動画のネタ探しと企画フレームワーク

バズ動画のアイデアに悩む時間を削減し、確実にネタを見つけられる実践的なフレームワークを活用することで、企画立案の効率が飛躍的に向上します。本セクションでは以下の4つの企画パターンから詳しく解説します。

- トレンド系|X(旧Twitter)トレンドから動画企画を作る方法

- 季節系|年間イベントカレンダーを活用した先読み企画

- 感情系|視聴者の共感を呼ぶ5つの感情トリガー

- ギャップ系|意外性で話題を作る企画フレームワーク

トレンド系|X(旧Twitter)トレンドから動画企画を作る方法

X(旧Twitter)のトレンドは、今まさに人々が関心を持っている話題の宝庫です。毎日更新される トレンドワードを動画企画に変換することで、タイムリーなコンテンツを量産できます。しかし、単純にトレンドに乗るだけでは埋もれてしまうため、独自の切り口を加える技術が必要です。リアルタイムの話題性と独自性のバランスが成功の鍵となります。

毎朝9時にトレンドの上位10個をチェックし、自社の強みと掛け合わせられるキーワードを3つ選び、12時までに動画を投稿することで、トレンドの波に確実に乗れます。たとえば、「猛暑」がトレンドなら「猛暑を乗り切る意外な方法」、「新商品発売」なら「新商品を100倍楽しむ裏技」など、付加価値を加えた企画に変換します。

トレンドの即時活用が、タイミングを逃さないバズ動画制作の基本です。

季節系|年間イベントカレンダーを活用した先読み企画

季節イベントは毎年確実に訪れる企画の宝庫であり、事前準備により計画的なバズを狙えます。バレンタイン、お花見、夏休み、クリスマスなど、年間を通じて約50個の主要イベントが存在します。多くの企業が直前に慌てて企画するため、先読みして準備することで差別化できます。競合より1ヶ月早く動くことが勝負の分かれ目です。

イベントの2ヶ月前から企画を開始し、1ヶ月前にティーザー動画、2週間前に本編を投稿するスケジュールが最も効果的です。クリスマスなら10月から企画を始め、11月にカウントダウン動画を展開します。さらに、マイナーな記念日「ポッキーの日」「猫の日」なども活用することで、年間を通じて話題を提供できます。

季節イベントの先読み企画が、計画的なバズを生み出す安定戦略となります。

感情系|視聴者の共感を呼ぶ5つの感情トリガー

人間の行動を駆動する基本的な感情を理解し、それを動画に組み込むことで、視聴者の心を確実に動かせます。2ndBuzzのデータ分析により、「驚き」「感動」「笑い」「怒り」「共感」の5つの感情がシェア行動を最も強く促すことが判明しています。これらの感情トリガーを意図的に設計することで、バズの確率を高められます。

最も効果的なのは「共感→驚き→感動」の3段階構成で、視聴者の感情を段階的に高めることで、シェア率が通常の4倍に向上します。「あるある」から始めて共感を得て、意外な展開で驚かせ、最後に心温まる結末で感動させる構成が王道パターンです。感情の振れ幅を大きくすることが、記憶に残る動画の条件となります。

感情トリガーの戦略的配置が、視聴者の心を動かすバズ動画を生み出します。

ギャップ系|意外性で話題を作る企画フレームワーク

予想と現実のギャップは、最も強力な注目獲得メカニズムの一つです。視聴者の固定観念を覆す意外な組み合わせや展開は、強い印象を残し、話題性を生み出します。ギャップを計画的に設計することで、偶然ではなく狙ってバズを起こすことが可能になります。このフレームワークは、あらゆるジャンルに応用可能な万能ツールです。

ギャップ企画の基本構造は「A×B=C」という公式で表現できます。**高級レストランのシェフ(A)×駄菓子(B)=意外な絶賛(C)のように、通常は結びつかない要素を組み合わせることで、視聴者の興味を強く引きつけられます。**年齢、職業、場所、時代などの属性を逆転させることで、無限のバリエーションが生まれます。

ギャップの公式を使いこなすことで、話題性のある企画を量産できます。

バズ動画の効果測定と改善|KPI設定から分析まで

バズ動画を投稿して終わりではなく、データに基づいた効果測定と継続的な改善により、成功率を着実に向上させることができます。本セクションでは以下の3つのポイントから詳しく解説します。

- 測定すべき5つの重要指標と目標値の設定方法

- Google Analyticsとソーシャル分析ツールの活用法

- PDCAサイクルを高速回転させる週次改善プロセス

測定すべき5つの重要指標と目標値の設定方法

バズ動画の成功を正確に評価するには、適切なKPIの設定が不可欠です。多くの企業が再生数だけを追いかけていますが、それだけでは本当の効果を測定できません。ビジネス成果につながる指標を複合的に分析することで、SNS運用の真の価値を可視化できます。KPIなき運用は、目的地のない航海と同じです。重要な5つの指標は「再生数」「完全視聴率」「エンゲージメント率」「シェア数」「コンバージョン率」で、それぞれ業界平均の1.5倍を初期目標に設定します。

たとえば、TikTokの平均完全視聴率が30%なら、45%を目標とします。これらの指標を週次でモニタリングし、達成度に応じて戦略を調整していきます。正しいKPI設定が、バズ動画の効果を最大化する第一歩となります。

Google Analyticsとソーシャル分析ツールの活用法

動画の再生数だけでなく、その後の行動まで追跡することで、真のROIを測定できます。Google Analyticsとプラットフォーム固有の分析ツールを連携させることで、動画視聴から購買までの完全なカスタマージャーニーを可視化できます。多くの企業がツールを導入しているものの、活用できていないのが現状です。

Google AnalyticsのUTMパラメータを動画の説明欄リンクに設定し、流入経路を正確に把握します。TikTok Analytics、YouTube Studio、Instagram Insightsの3つのネイティブツールと組み合わせることで、視聴者属性、視聴時間帯、離脱ポイントなど、改善に必要な全データを収集できます。特に重要なのは、動画ごとのコンバージョン貢献度を数値化することです。

分析ツールの統合活用が、データドリブンな意思決定を可能にします。

データドリブン運用を実現するなら、「2ndBuzz」が効果的です。1億本以上の動画データベースと独自分析により、再現性の高いバズを生み出します。 「ツールの提供」だけでなく、「丸投げ内製化支援」サービスを強化し、企業のSNSマーケティングにおける成果最大化を強力にバックアップします。

\企業のTikTok・YouTube運用を成功に導く/

PDCAサイクルを高速回転させる週次改善プロセス

月次での振り返りでは遅すぎます。SNSの世界では1週間で状況が大きく変わるため、週次でのPDCAサイクル実施が成功の必須条件です。毎週金曜日に分析、月曜日に改善施策実行というリズムを確立することで、競合より早く最適解にたどり着けます。スピードこそが最大の競争優位性となります。

週次改善プロセスは、データ収集、要因分析、仮説立案、施策実行の4ステップで構成されます。最も重要なのは「小さく早く試す」ことで、大きな変更より小さな改善を週3つ実施する方が、3ヶ月後には圧倒的な差となって現れます。失敗も貴重なデータとして次週の改善に活かします。

高速PDCAの習慣化が、継続的な成長を実現する原動力です。

よくある質問|バズ動画制作の疑問を解決

バズ動画制作を始める際に多くの方が抱く疑問や不安を解消することで、実践への第一歩を踏み出しやすくなります。本セクションでは以下の5つの質問から詳しく解説します。

- Q. バズる動画の最適な長さは何秒ですか?

- Q. 予算ゼロでもバズ動画は作れますか?

- Q. バズらなかった動画はどう活用すべきですか?

- Q. 炎上した場合の対処法を教えてください

- Q. バズ動画の再現性を高める方法はありますか?

Q. バズる動画の最適な長さは何秒ですか?

プラットフォームごとに最適な動画の長さは異なり、ターゲット層によっても変わるため、一概に「○秒がベスト」とは言えません。しかし、各プラットフォームで最も高いエンゲージメントを獲得できる長さの傾向は明確に存在します。

TikTokは15〜30秒、YouTubeショートは45〜60秒、Instagramリールは30〜45秒が最もバズりやすい長さで、完全視聴率とシェア率のバランスが最適化されます。

ただし、コンテンツの種類によって調整が必要で、チュートリアル系は長め、エンタメ系は短めが効果的です。最初は推奨時間で制作し、データを見ながら最適化していくことが大切です。

プラットフォームとコンテンツに合わせた長さの最適化が、バズの確率を高めます。

Q. 予算ゼロでもバズ動画は作れますか?

高額な機材や編集ソフトがなくても、スマートフォン1台あれば十分にバズ動画は制作可能です。実際、TikTokでバズっている動画の約70%はスマートフォンのみで撮影・編集されています。重要なのは機材の質ではなく、アイデアとタイミング、そして視聴者のニーズを捉える企画力です。

無料で使えるツールも充実しており、CapCutやCanvaの無料版で基本的な編集は完結します。最も大切なのは「企画力」と「トレンド分析」で、これらは予算ゼロでも実践可能であり、高額な機材を使った動画を上回ることも珍しくありません。自然光を活用した撮影、無料BGMサイトの活用など、工夫次第でクオリティも担保できます。

予算の制約は、創造性を高める機会と捉えることで突破できます。

Q. バズらなかった動画はどう活用すべきですか?

バズらなかった動画も貴重な学習材料であり、適切に活用することで次回の成功確率を高められます。失敗を失敗で終わらせず、データとして蓄積することが重要です。多くの成功者は、数十本の失敗動画を経て、ようやくバズを生み出しています。失敗は成功への必要なステップです。

まず、アナリティクスで離脱ポイントを特定し、なぜ視聴者が離れたのかを分析します。バズらなかった動画を再編集して別の切り口で再投稿したり、複数の動画を組み合わせて総集編を作ることで、過去の資産を活かせます。また、失敗パターンをデータベース化することで、同じミスを繰り返さない仕組みを構築できます。

Q. 炎上した場合の対処法を教えてください

炎上が発生した場合、パニックにならず冷静に状況を分析することが最優先です。感情的な対応は火に油を注ぐ結果となるため、まず深呼吸をして、チームで対応方針を決定します。炎上の初期対応が、その後の被害規模を決定づけます。迅速かつ適切な判断が企業の信頼を守ります。

対応は「3時間ルール」に従い、発覚から3時間以内に初動対応を完了させます。批判の内容を正確に把握し、正当な指摘には誠実に謝罪し改善策を提示、理不尽な批判には毅然と事実を説明するという使い分けが重要です。削除や無視は逆効果になることが多いため、透明性のある対応を心がけます。

炎上対応マニュアルの事前準備と冷静な初動が、被害を最小限に抑えます。

Q. バズ動画の再現性を高める方法はありますか?

バズは運ではなく、データに基づいた科学的アプローチにより再現性を高められます。多くの人が偶然のバズを期待していますが、成功パターンを体系化することで、計画的にバズを生み出すことが可能です。重要なのは、感覚ではなくデータを信じることです。

再現性を高める最も効果的な方法は、成功動画の要素を細分化して分析することです。「企画」「構成」「演出」「投稿時間」「ハッシュタグ」など、20以上の要素に分解してデータベース化し、成功パターンを抽出することで、バズる確率を通常の5倍以上に高められます。さらに、A/Bテストを繰り返すことで、精度は継続的に向上します。

データの蓄積と分析の継続が、バズの再現性を確実に高める唯一の方法です。

まとめ|再現性高くバズ動画を生み出すなら2ndBuzz運用代行へ

バズ動画の成功は、もはや運や偶然ではありません。1億万本以上の動画解析から導き出された7つの成功パターン、プラットフォーム別の最適化テクニック、そして継続的な改善プロセスにより、再現性のあるバズを生み出すことが可能になりました。

累計再生数ではなく「再生増加数」に着目し、今まさにトレンドの渦中にある企画を科学的に特定する。感覚的な運用から脱却し、データに基づいた戦略的アプローチでSNS運用のROIを最大化する。これが、ギャンブル運用から投資的運用への転換です。

本格的なデータドリブンSNS運用で確実に成果を出したい企業様は、ぜひ2ndBuzz運用代行サービスの詳細資料をご確認ください。

\企業のTikTok・YouTube運用を成功に導く/